トランスクリプション

- cphmn700

- 2021年9月4日

- 読了時間: 2分

ウクレレの編曲、というかトランスクリプション作業なんだけど、クラシックギターの曲を移すのが面白いのです。

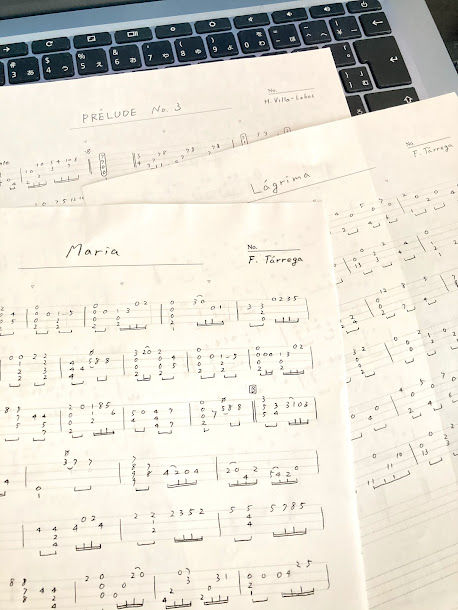

まず、やってみようと思ったのが、タルレガの「ラグリマ」。

タルレガはスペインの19世紀から20世紀初めの作曲家、ギタリスト。ギター曲をいっぱい書いてくれました。それまでの古典的な作曲ではなくて全然違うギターの使い方をした作曲をした人です。

「ラグリマ」は、学生時代に一番初めに弾けるようになったギター曲。涙という意味です。コンクールの課題曲でもありました。

タルレガの曲の中では一番弾きやすい曲だと思います。

運指をギターとほぼ一緒にするために、調を変えました。原曲はEメジャーだけど、ウクレレではAメジャー。途中のEマイナーのところは当然Aマイナーです。

案外うまくいったと思う。でも、低音欲しいよなーってすごく思うんですよねー。

5弦と6弦が欲しい。。。あ、でもウクレレ縛りで編曲するんやった。ないものはないのだ!

ちなみに、もう1曲、「マリーア」もやりました。こっちは同じ調にしました。

次にやってみたのがヴィラ=ロボス。

ブラジルの19〜20世紀の作曲家で、ギター曲もいくつか有名なものがあります。

現代的な音の使い方は、クラシック音楽とはちょっと違うところも匂わせ、今聴いても胸が高鳴るのです。

ウクレレに移した曲は「前奏曲3番」。

これは、ギターで弾きたかったのですが、ちゃんとやってなかったんですよねー。で、ウクレレでやってやろうと。左手は同じ形で動くところが多いので弾けるんちゃう?と思ってたのですが、いくつか問題が。

ひとつは、スケールで上昇するところ(16分音符4つでひとかたまり、それがオクターブで上がっていって、スケールのようになっている)が、音域が足りなくてできない。なんかアルペジオみたいになっちゃった。もうひとつは、同じコードフォームで動くところ、実は開放弦を紛れ込ませていて、それを一緒に弾くので変わった和音になるところ、その開放弦を入れられないので普通のコードを並行移動させてるだけになる。

うーん。こういうところがヴィラ=ロボスの個性的なところなのにそれを入れられない。難しいよ。

やっぱりギターで弾いたほうがいいよね。

でも、ギターもウクレレも弾く人間にとっては、ちょっとやってみたくなるものなのだよ。

割と細かく中身を見れたのでよしとするか。

クラシックギター奏者のみなさん、暖かい目で見てちょうだい。怒らないでね。

コメント